給付金・補助金申請サポート

行政書士は国家資格者であり守秘義務があります。

詳しい内容はこちらにあります。

遺言・相続

①自筆証書遺言作成サポート

公正証書までは作成しない。自分で作成するが、作成したものが適正なものかどうか少し心配ではある・・・・という方にお勧めです。

遺言作成、遺産分割協議書作成、遺言執行、相続手続きなどの経験豊富な行政書士 藤後淳一が、遺言の適法性はもちろん、ご意向・家族構成・分配理由などを丁寧にお聞きしてアドバイスいたします。新しく始まった法務局の保管制度の利用をお勧めすることもあります。

②公正証書遺言作成サポート

文案作成、公証人との打ち合わせ、戸籍その他の資料収集など全面的にサポートすることができます。

現時点での遺言としては最もお薦めな方法です。各地で開催される遺言・エンディングノート等の勉強会・セミナーでは、作成段階のお話がほとんどであると思います。公証役場で作成してもらうため、費用がかかること、また親族関係や財産の裏付けとなる資料を取り寄せて提出しなければならないなどの手間がかかる反面、公証人が清書するものであり、適正適法で安心な文書が仕上がります。また公証役場で保管されるため、紛失、改ざん、隠匿の心配が解消されます。しかし、公正証書遺言の最大の強みは、相続発生後(遺言者がお亡くなりになった後)に発揮されます。公証人が作成した効力・証明力の強い文書であり、手間をかけて作成される文書である分、遺された相続人たちが楽になるといえます。

③遺産分割協議書作成

身内がお亡くなりになった。遺言は作成していない。このような場合に必要となる文書です。併せて相続手続きもサポート致します。

あかね雲行政書士事務所は、登記が必要な場合や相続税が発生する場合は、税理士、司法書士と連携して業務を行います。その分料金が高くなるのでは?と質問される方もいらっしゃいますが、ご安心ください。士業者は業務を分担し合います。全体の料金は変わりません。

離婚協議書・公正証書サポート

離婚協議書を作成することの重要性

離婚をする際に、何も取り決めをせずに離婚される方や、取り決めはしても文書を作成しておかない方は多いといわれています。取り決め事項を協議書という形にして残しておけば、合意および合意内容に関して重要な証拠となります。また、下の公正証書には及びませんが、相手に約束を守らせる心理的な効果もあるといえます。

メリットは債権者(支払いを受ける側)ばかりではありません。私の事務所には、債権者からだけでなく債務者からの相談もあります。ことあるごとに債権者が金銭の追加支払いを言ってきて、結局離婚時に約束した金額よりもかなり多額の金を支払ったという相談や、支払いの終了時期は過ぎているが、終わらせてくれそうにないという相談もありました。

離婚時はなかなか気持ちの余裕ができにくいとは思いますが、当事者の双方にとって、合意内容の証拠を残しておくことは大切です。特にお子様がいる場合はなおさらです。

協議書を公正証書にすることのメリット

離婚の取り決め内容に、金銭支払いの約束があるときは、公正証書による離婚協議書を作成されることをお勧めします。特に金銭の支払いが、養育費の支払いのように長期間に及ぶものである場合は、公正証書にしておくべきとも言えます。

協議内容を公正証書にしておくことのメリットは、取り決め内容が守られなくなるというリスクを下げることにあります。

要件を満たした公正証書は、債務者が約束を守らず、金銭が支払わなくなった場合に、相手方の財産や給与を差し押さえる強制執行をするために必要な債務名義となります。

さらに、このような文書の存在が債務者に心理的圧迫を与え、約束通りの金銭の支払いを促す契機になるという効果もあるといえます。実際に強制執行されて給与を差し押さえられるなどという事態になると、周囲からの信頼を落としてしまうなど、債務者にとって大変なダメージではあるでしょうから。

あかね雲行政書士事務所は、離婚協議書と公正証書による離婚協議書作成サポートに関しては、1か月に2~3件は行っています。安心してご相談ください。

成年後見制度

判断能力が低下してしまった方のための、財産管理、法的手続きその他の生活支援制度。

制度類型が2種、支援類型が3種あります。

制度類型

- 法定後見

すでに判断能力が失われている方を支援する制度です。法律で決められた申立権者による申立てによって、家庭裁判所が後見人等(後見ん、保佐人、補助人)を選任します。後見人等は家庭裁判所の監督を受けます。

- 任意後見

まだ判断能力が十分に備わっている方が利用する制度です。将来、判断能力が低下してきた時に自分の後見人等になり、自分を支援してほしい方とあらかじめ契約を結んでおくという制度です。自分を支援してくれる人を自分で選べるというところに利点があります。

契約(任意後見契約)は、公正証書により行われなければなりません。公証人を介することで公正、適正が担保されます。

契約が締結されても直ちに後見が開始されるとは限りません。契約の効力が発効するのは、判断能力が低下し、申立てが行われた後になります。申立てが行われると家庭裁判所は後見人等監督人を選任します。契約(任意後見契約)で後見人等となる者は、この後見人等監督人の監督を受けながら本人に対する支援業務を行います。

支援類型

判断能力の低下の度合いによって、支援の類型が3種あります。

- 後見

財産管理能力や法的手続きを行う能力を失ってしまった方に対する支援類型です。

- 保佐

判断能力は低下してはいるものの、複雑な事項でなければ自身で判断する能力が残っている方に対する支援類型です。補佐する者は裁判所で認められた事項についてのみ支援を行います。

- 補助

保佐類型よりも判断能力が残っており、特定の複雑な事項以外は日常生活を行うことに支障はない方に対する支援類型です。

外国人の在留資格申請、日本国籍取得

記載準備中のため、しばらくお待ちください。

会社・法人設立

記載準備中のため、しばらくお待ちください。

建設業の許可・更新・産廃関連

- 建設業許可新規・更新申請(更新は5年ごとに行います)

- 決算変更届(毎年行います)

- 建設業許可変更届

- 商号、営業所の名称、営業所の所在地・連絡先の変更(変更後30日以内)

- 営業所の新設・廃止、役員変更(変更後30日以内)

- 経営業務の管理責任者・専任技術者の変更(変更後2週間以内)

- 決算報告(事業年度終了後4か月以内)

- 経営事項審査申請

- 競争入札参加資格申請

- 産業廃棄物収集運搬業許可申請

古物商許可申請(警視庁の例)

古物商の許可を受けずに古物商の無許可営業をした場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科されることになります。

必要な場合

- ヤフオクやメルカリで中古品を仕入れ、利益をのせて売る

- 出品・転売目的で店舗やフリマアプリなどから商品を購入する

- 仕入れた物品(中古品)を手入れして売る

- 仕入れた物品(中古品)の使えそうな部分だけを売る

- 国内で買い取った古物を国外に輸出する

- 相手から依頼を受け、店舗などで古物を売り、その後に手数料をもらう(委託販売)

- 仕入れた物品(中古品)をレンタルする

- 転売目的で中古品を買い受ける

などなど

古物商許可の申請は警察署に提出して行います。

提出書類

許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)

添付書類

個人許可申請の場合

- 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)

- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)

- 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)

- 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)

- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

法人許可申請の場合

- 法人の定款

- 法人の登記事項証明書

- 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

- 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

- 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

自動車登録、貨物運送許可

警視庁(東京) 車庫証明に必要な書類はこちらからダウンロードできます。

神奈川県警察 車庫証明に必要な書類はこちらからダウンロードできます。(ページの下の方にあります。)

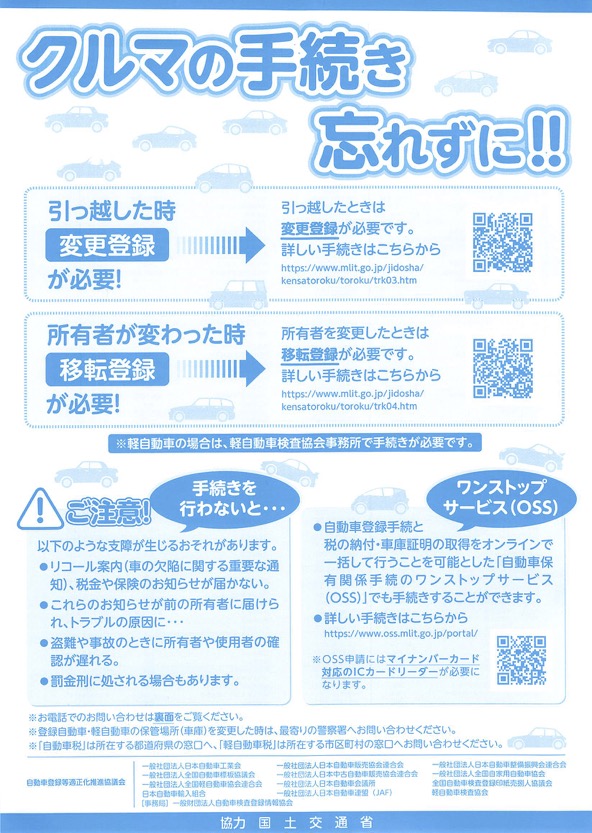

クルマの手続きを忘れずに!!

道路使用、占有許可申請

道路使用許可制度の概要

本来の用途ではない道路の使用行為のうち、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは一般的に禁止されていますが、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される制度で、道路交通法第77条第1項に定められています。

道路使用許可の申請が必要な行為

- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)

- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)

- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)

- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

- 具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。

許可基準

- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき

- 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき

- 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

申請窓口:使用許可の対象となる道路所在地を管轄する警察署

申請はあかね雲行政書士事務所にお任せください!